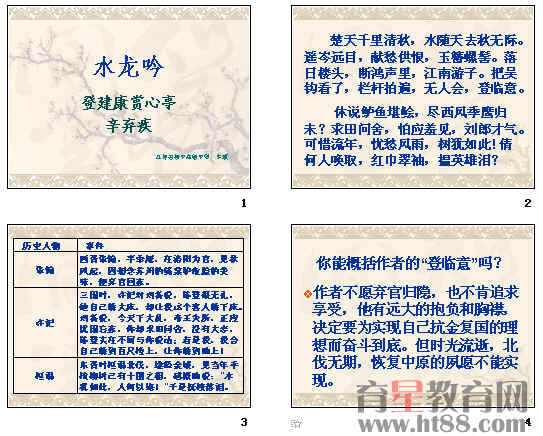

《水龙吟•登建康赏心亭》ppt36

- 资源简介:

课件共8张,配套教案约3920字。

《水龙吟•登建康赏心亭》教案

江苏省扬中高级中学 车颖

教学目标:

1. 培养学生“裸读”状态下,借助形象、表达技巧及关键词等解读诗歌的能力。

2. 体会词人的情感并感受其形象。

教学过程:

一、 导入

同学们,提起古诗歌,我想到了这样一个短语“熟悉的陌生人”。说熟悉,是因为我们每个人都是在诗歌里,不知不觉完成了自己生命的成长。谁小时候没背过李白的“窗前明月光”,不熟悉“鹅鹅鹅,曲项向天歌”,然后,我们上了小学、初中、高中,学了很多的诗词,特别是最近的一本《唐诗宋词选读》,更是让我们集中、深入地了解了古诗词。可是,同学们是不是也有过这样的体验,就是考试时,我们看到一首陌生的诗歌,看来看去,就是有一种读不透的感觉。那么为什么我们接触了这么多的古诗词,还会觉得是雾里看花呢?我认为,我们缺少了一种能力,叫“裸读”。裸读,顾名思义,就是在没有任何背景资料、注释、赏析和老师讲解的情况下,去读诗。这就好比我们爬一座陡峭的山峰,平时我们手上有各种工具,什么吊绳啊、挂钩啊,可是,当我们没有任何的凭借的时候,只有你和面前这座山,我们就有些手足无措了。这个时候,个人的体力、智慧、经验等方面的能力固然重要,但是,能力再强,你也无法像孙悟空那样一个跟头翻过去。于是,在山上找到重要的支点、抓手,就显得尤为重要。我们读诗也是同样道理,当我们没有任何依凭的时候,到诗中去寻找一些抓手,通过抓住他们,我们来更好的解读诗歌。所以,这节课,我就想和大家一起,借助辛弃疾的《水龙吟•登建康赏心亭》,来探寻一些抓手,看看在裸读状态下,我们如何来把握诗歌、理解诗歌。

二、 呈现教学目标

1.培养学生“裸读”状态下,借助形象、表达技巧及关键词等解读诗歌的能力。

2. 感受词人形象,体会词人的情感。

三、 整体感知

1.初读

请大家把书合起来,我们一起来看讲义或幻灯,把这首词读一遍。(正音)

2.感知

我们都知道“诗言志”,读诗,就是要读出字里行间所蕴含的“志”。这首词,大家初读后,觉得作者主要的情感是怎样的?你能从词中找出你认为最能体现作者思想感情的词句吗?

大家说的都对,我们都隐隐约约地感到,辛弃疾有一种忧愁在里面,那么这种忧愁是缘何而发呢?词人又是如何表现这种忧愁的呢?我们还要再来读词。

四、 赏析上片

1. 细读上片

中国古典诗歌大都篇幅短小,钱钟书曾用“闪电战”来形容古诗鉴赏。而其语言高度凝练、概括、含蓄而有跳跃性。因此,读诗时千万不能匆匆一扫而过,这样绝对是读不懂、读不透的。而应一个字一个字地品读,边读边想其意,力求还原面目。

2.你能读出作者的忧愁吗?你从哪里读出的?并作简单分析,请写在讲义的左侧,另外,你还有哪些不懂的,请写在讲义的右侧。

(1) 景物(楚天、秋水、远山、落日、断鸿 。)

楚天、秋水:辽阔苍凉的秋景,空阔清远的意境,表现出诗人的悲凉感、孤独短暂感。

远山:比喻为“玉簪螺髻”,倒装、移情的写法。作者不说自己“愁恨”,而说远山在“献愁供恨”。正所谓“江山无恨人有恨”。作者用移情之法,把自己的感情移到客观景物上,由于词人满腔愁恨,所以连那秀丽的山峰看起来也不令人愉快,而好像是充满愁恨了。

落日:暗示时光流逝感和国运衰微感。

断鸿:失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心情(联系“游子”身份的内涵)。

夕阳残照楼头,失群的孤雁哀鸣天际,一见一闻,视听结合,通过日暮景色渲染出一种苍茫悲凉的气氛,以有声有色的景物更进一层写出词人的孤寂和悲苦。

(2) 人物